どんでん返しには二つの流派がある

どんでん返しには大きく分けて二つの流れがあります。

一つは「α(A)だと思っていたら、実はβ(B)だった」というタイプ。

もう一つは「あると思っていたら、実はなかった」(あるいはその逆)というタイプです。

前者を「AB型」、後者を「あるない型」と呼んでもいいでしょう。

※αβ(アルファーベータ)型は呼びづらいのでAB(エービー)型にします。

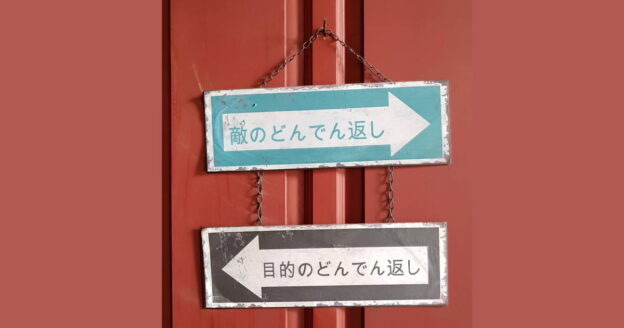

どんでん返し「二つの流派」から4つの基本形ができる

こうして「目的のどんでん返し」と「敵のどんでん返し」のそれぞれを『AB型』と『あるない型』の2タイプに分類することによって、2×2=4つのどんでん返しの基本形が明らかになります。

つまり……

「どんでん返し」の大きな流派は、

【敵】・【目的】×[AB型]・[あるない型]の4つのパターンに分類されます。

(1) 「敵の正体が明らかになる」

(2) 「死んだはずの敵が甦る」

(3) 「失われたはずの力が復活する」

(4) 「探しものは自分のそば(内部)にあった」

どんでん返し基本形4パターンの解説

まず、「敵のどんでん返し」における『AB型』に相当するのが(1)「敵の正体が明らかになる」 というパターンですね。

このパターンは「敵」の種類によってさまざまなバリエーションを持っており、なんと最少でも7タイプのどんでん返しを生み出します。まさにどんでん返しのマザータイプと言ってもいいでしょう。

次に、「敵のどんでん返し」における『あるない型』に当たるのが(2)「死んだはずの敵が甦る」 というやつです。

10タイプのどんでん返しパターンで言うところの<TYPE08>です。

<TYPE08>(ドラドラ2)

★敵は死んだと思っていたら、実は生きていた★

ぴこ蔵がどんでん返しについて深く考えるきっかけになったトマス・ハリスの名作、『レッド・ドラゴン』で使われているパターンであることから、ドラドラ2ではなく「レッドラ」という呼び方をすることもあります。

この型を使う際の注意点は「死者をも甦らせる強い説得力」に尽きます。ゾンビは別ジャンルですからダメですよ(笑)あくまでも合理的な理由でなければなりません。うまいトリックや緻密な設定を必要とされる、なかなか難しいどんでん返しです。

また、これには裏パターンとして、「生きているはずの敵がすでに死んでいた」というものもあります。この場合は『ないある型』ということになりますが、だましのコンセプトは『あるない型』と同じなのでひとくくりにしておきます。

そして、「目的のどんでん返し」における『あるない型』が(3)「失われたはずの力が復活する」パターン。こちらも敵どんでんと同じく、やはり「復活」のための理由に強い説得力が要求されます。オカルトやファンタジーなら必ずしも科学的である必要はありませんが、逆にそれだけ読者の納得感を支える論理構築力が求められます。

さらに、「目的のどんでん返し」における『AB型』、それが(4)「探しものは自分のそば(内部)にあった」です。これもまた、宝探しからラブストーリーまで、実に多くのドラマを生む永遠のどんでんパターンだと言えるでしょう。

以上4つの基本形をさらに細分化していくと全10タイプになるわけです。