主人公を成長させたければ、その成長の証拠を具体的な行動で読者に見せなければならない。

1. 成長とは何か?

「成長」とは、時間の経過と共に能力が高まり、かつて出来なかったことが出来るようになることです。

つまり、「昔」の主人公に足りなかった能力を、「今」の主人公は身につけていなければなりません。「オープニング」にはとても無理だったことを、「クライマックス」では達成しなければならないのです。

2. 成長の三大要素

それでは人間の成長にはどんな能力が必要なのでしょうか?

現実の人間は複雑ですが、ここではあくまで物語上での効率を考えて、キャラクターの3大要素とされる思考(判断力)・行動(決断力)・感情(喜怒哀楽)の3つの能力に分類しました。

▼思考「こだわり、信念、信仰、美学など」

・哲学

・価値観

・態度

・見識

▼行動「決断・選択の能力、勇気など」

・行動そのもの

・行動への意思決定

▼感情「喜怒哀楽&恐怖など」

・感情的反応

・感情的気質

この3つの能力をわかりやすい言葉に置き換えると「知恵」「勇気」「人間性」ということになります。

まずはイメージして欲しいのですが、あなたの主人公は物語が終わったときに、どんなタイプの人間となっているのでしょうか。

あなたの理想とする主人公像は「どんな難解な謎も解き明かす、頭のいい人」なのか?

「いかなる危険も恐れない、度胸の据わった人物」なのか?

「一度会ったら誰もが好きになる、人間味にあふれたひと」なのか?

さあ、さっそく主人公からこの3大要素のうちのどれかを奪い取るべし! すると、成長前の主人公は、例えばこんな感じになります。

「信念」の欠けた政治家。

「行動」を奪われた刑事。

「感情」を失った音楽家。

そんな彼らが「力」を取り戻そうとする時、ほら、何かが起こりそうな予感がしてくるでしょ。

3. 精神的な成長でなければダメ

よくやる失敗例として、特訓や偶然、あるいは絶対者からの贈り物など、「外部からの干渉」によって成長させようとする試みが挙げられます。

これには結局、「成長」のための真の効果はありません。特訓シーンに面白いエピソードがある、という場合ならともかく、特訓すれば主人公が強くなるだろうというなあなあの設定では読者は決して納得しないことを知っておくべきです。

なぜなら、「成長」とは即ち「人間としての成長」「心の成長」だからです。「筋肉の成長」や「暗算力の成長」ではないのです。

ハードな訓練の場面を描くならむしろ、「主人公に不足している能力」を露呈させるために描くべきであり、挫折の場面であり、問題点を明示するシーンとして認識すべきです。

絶対者からの素敵で特別なプレゼントはどうでしょう?

藤子不二雄の名作漫画「パーマン」を見てください。普通の小学生が、ある日、空を飛ぶ能力や怪力を手に入れる話ですね。

しかし、超能力の贈り物の果てに主人公が見出すのは、そのギフトに見合う責任とノルマであり、己の限界と絶望なのです。

パーマンは、義務を果たすために今日もパトロールに出かける。一方では相変わらず学校の宿題もこなさねばならず、消耗しきっている。挙句に宿題をコピーロボットにやらせようとする。ズルいぞパーマン!

▲教訓▲「主人公の成長」は、決して外部からの干渉では達成できない。

4. 成長させるために奪え!

それでは具体的にどうやって成長させればいいのでしょうか? それが意外に簡単なのです。主人公のイメージが決まったら、そのイメージに程遠い人物像を造りましょう。

そのためには、まずオープニングで主人公からその『理想像』の最大の魅力を奪い取ってください。

「頭のいい人」からはその「知恵」を。「度胸のある人」からはその「勇気」を。「人間味にあふれた人」からはその「人間性」を。

そして、物語が進むにつれ幾多の試練を経たあなたの主人公は、あらかじめ失われていた魅力を取り戻し、理想像に近づいていく。

お馬鹿さんは深く考えるようになり、臆病者は度胸を身につけ、冷酷だった人は泣き、笑い、愛するようになる。まさにそうなった時、読者は感動を覚えるのです。

さて、それでは、その具体的な「成長の方法」を説明しましょう。

5. 行動しないと伝わらない

主人公の内面を行動で表わすのはけっこうむずかしいもの。間違っても「その時、マサルの心の中に勇気が生まれてきた」とか「優子の頭の中の霧が晴れていった」とか書いてはいけません。

現代においてエンタテインメントなストーリーを作るのならば、当然、物語の2次利用、3次利用まで考えておくべきです。

小説として書いていても、将来的には映画やドラマ、ゲームなどに転用されていくことを計算しておかねばならないのです。そのためには一にも二にも「絵になる行動」を作ることです。

「小説は意識を描写するものだから」というのは今やエンタテインメントを志す者にとって危険な考え方です。そんな都合のよい言葉に甘えて、行動を描くことを怠れば、それは即ち、作品の映像化の機会を失うことに直結します。

また、ことさらに映像化を前提にしなくても、こういう説明的な叙述が、読者の感興を削ぐことはあっても登場人物の内面を決して伝えられないことを知っておくべきです。

6. 共感を生み出すには

読者に共感してほしければ「想像」させることです。そのためには「主人公が実際に行ったこと」だけを描き、その心理は推して知るべし、という方法を取るべきです。

行動の内容とそれを導く状況がしっかり提示されていれば、読者は自分自身の経験から、むしろ容易にその心理を読み解くものです。

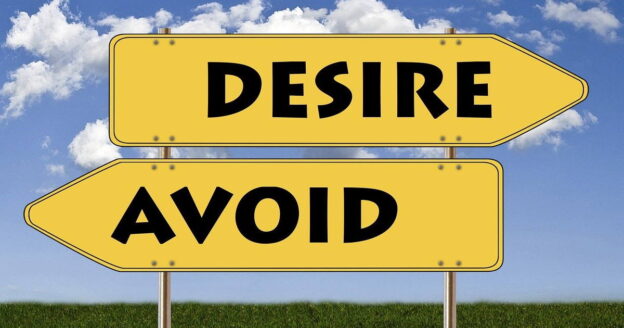

7. 「行動」を引き出すための選択肢

「行動」とそこに到る「決断」をわかりやすく伝えるためには『選択』させる、という方法を使うと簡単です。これなら主人公がやるべきことはたったひとつ。二つの「行動」からの二者択一でいいのですから。

その二つの「行動」が、説明の必要がないほど明確に主人公の気持ちを代弁するものであれば、さらに良いですね。どっちを選ぶか? に集中すればよいのでこれなら、読者も他の事に気を回さずに済みます。

8. 「選択肢」の作り方

そんな『選択肢』を作るときは、クライマックスから逆の順番で発想していくのが秘訣。

STEP1. まずは主人公が出会う危機をイメージする。

STEP2. そして、その危機を脱するために必要なものとは何かを考える。

この時、(知恵/勇気/人間性)のどれかから選ぶと発想しやすい。

STEP3. 次に、それでは今選んだ要素の対極を考える。

(知恵であれば無知、勇気なら臆病、人間性なら非情さなど)

STEP4. そのペアになった2つの要素を「具体的な行動」として表現する。

※例えば「知恵と無知」というペアを

●主人公が難しいクイズに正解する

●主人公は難しいクイズに不正解する

などという「行為・行動」に置き換えてみるのである。それが選択肢となる。

選択肢が出来たら、まずはクライマックスの筋書きを考えよう。特に重要なのは、主人公が危機を脱するくだりである。

STEP5. 大ピンチを迎えた主人公は、危機を脱するために(STEP4)で作った選択肢から正しい方を選択する。

STEP6. そしてクライマックスで主人公が危機を脱する場面を作る。

STEP7. クライマックスが出来たら、次に物語のオープニングを作る。

STEP8. できるだけ物語のはじめの方で、主人公に選択肢を選ばせる。

オープニングの1行目からでもかまわない。

STEP9. この時、主人公が選ぶのは、クライマックスで選択する行動とは別の方の選択肢である。

順番が逆行していることに注意して欲しいが、「オープニングでは、クライマックスで選ばなかった方の行動を選択する」のである。

こうして出来上がったオープニングとクライマックスを、読者が本来読む順番に組み立てなおしてみましょう。

すると、そこには、「未成熟だった主人公が成長する」道筋が明確に表現されているはず。

最初は誰もが子どもだったのです。子どもはみんな未熟です。だからこそたくましく成長する余地もあるのであります。

あなたがもしも物語の中で、愛する主人公を傷つけまいとして最初から完璧な人間にして登場させると、逆に後から余計な苦労を背負い込むはめになりますよ。フラッシュバックによる回想シーンなどで、成長前の主人公をどうしても描く必要に迫られるのです。

うまくやれば少しぐらいなら許されますが、基本的には……ウザイですよね、フラッシュバックって。特別に回想の雰囲気を出したいなど、はっきりした目的がなければできれば使いたくないワザのひとつです。

例外としては、オープニングで読者を引き込むために、まず強烈なアクションシーンから入ることがあります。その後で、なぜその場面に至ったかを説明するために「主人公の回想」を使うことがあります。構成を前後することによって読者の心を掴む基本テクニックです。

それ以外で使われる回想シーンは構成の失敗による安易な後付けであることが多いようです。何度も過去を説明的にフラッシュバックするぐらいなら、最初にその場面から始めて伏線を敷けばいいのにと私は思います。せっかく「へえーっ」と言わせるチャンスなのに。もったいない。

主人公を愛するのは自由ですが、何のための登場人物かを考えないと、読者にとってはとても共感できない人物になってしまう。思い切り突き放して試練を与えるのが本当の親心なのです。

まず作者のほうが大人になりましょう。すると、不思議なものでキャラクターのほうも自立する。いわゆる「キャラクターが自分で動き出す」という現象が起こります。

創造の神が降臨して、神秘の一撃をぶちかまし、作り物のイメージに命が宿る瞬間であります。なんだか子育て論みたいになりましたが、物作りの幸福はここにあると思います。いかがでしょうか?

*************<例>*************

(STEP1) まず、クライマックスとして「敵と戦うシーン」をイメージしたとしよう。

(STEP2) 主人公を「勇気ある人間」として描きたい。そこで、「敵と戦うシーン」では「仲間のために自分の命を賭ける主人公」を見せたい。

(STEP3) そこで、その対極として「死に怯える臆病な主人公」を考える。

(STEP4) その2つをペアにして具体的な行動で表現すると…

[1]仲間を守るために囮となって敵をひきつける主人公

[2]仲間を見捨てて真っ先に逃げ出す主人公

以上の2つが「主人公の成長」を表現するために必要な『選択肢』となる。

(STEP5) まずは第2の選択から。クライマックスで、危地に陥った主人公は[1]仲間を守るために囮となって敵をひきつけるという行動を選択する。

(STEP6) その行動によって主人公と仲間は危機を脱するという展開にする。

(STEP7) クライマックスが出来たら、物語のオープニングを作る。

読者を引き込むために、主人公の戦闘シーンから始める。

(STEP8) オープニングの1行目から主人公は危険に直面しており、

[1]仲間を守るために囮となって敵をひきつける

[2]仲間を見捨てて真っ先に逃げ出そうとする

以上の選択肢から行動を選択せざるを得ない状況にいる。

(STEP9) この時、主人公が選ぶのは、クライマックスで選択する行動とは別の方の選択肢。つまり…

[2]仲間を見捨てて真っ先に逃げ出そうとする

である。この選択により主人公の臆病ぶりを提示する。

「最前線から怯えて逃げ帰る主人公」を描いておくことにより、後日の成長ぶりをより印象的に読者に伝えることができるのだ。

さあ、これであなたも主人公の親?